九州支部

本学会では、関西支部に続いて2つめの地域支部として九州支部を設立しました。

平成20年6月27日(金)に設立総会ならびに第1回研究会(本部平成20年度第1回研究会を兼ねる)を開催いたしました。

本支部が九州各地のインターンシップを充実させたいと願う学校・大学関係者、企業関係者、行政関係者を、タテ・ヨコに柔軟に結びつける場となるよう、会員の皆さんと一緒に語らいあって研究会・研修会等を開催していきたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

九州支部概要

2023~2024年度九州支部役員(2023年8月6日支部総会承認)

(敬称略)

| 支部長 | 眞鍋 和博(北九州市立大学) |

| 顧問 | 吉本 圭一(九州大学名誉教授・滋慶医療科学大学) |

| 副支部長 | 古賀 正博(渉外担当/九州インターンシップ推進協議会) 江藤 智佐子(広報担当/久留米大学) |

| 運営委員 | 井本 浩之(西九州大学) 嶋田 文広(熊本学園大学) 濱本 伸司((一社)フミダス) 平尾 元彦(山口大学) 渡邊 和明 (鹿児島大学) 桑畑 夏生(宮崎大学) |

| 監事 | 岡本 信弘(博多工業高等学校) |

| 事務局長 | 江藤 智佐子(久留米大学) |

| 事務局員 | 坂田 美和子(九州インターンシップ推進協議会) |

| 事務局 | 〒839-8502 久留米市御井町1635 久留米大学 文学部 情報社会学科 江藤研究室内 電 話 :0942-43-4411(内線2142) E-mail:jsikyushujimu@gmail.com |

九州支部 第32回研究会

| 【テーマ】 | 「実践」と「研究」との対話-スタートアップ支援研究会(3) |

|---|---|

| 【日 時】 | 2024年4月19日(金) 18:00~20:00(受付開始 17:30~) |

| 【会 場】 | 久留米大学福岡サテライトキャンパス (福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラオフィス6F) |

| 【プログラム】 | |

| 司会・進行 江藤 智佐子会員(久留米大学 教授) | |

| 18:00~18:10 開会挨拶・趣旨説明 支部長 眞鍋 和博 会員(北九州市立大学 教授) | |

18:10~19:00 発表① 2023年度高良記念研究助成 中間報告

-山口県インターンシップ推進協議会 登録企業調査より-」

|

|

19:00~19:50 発表②

|

|

19:50~20:00 総 括

|

|

閉会挨拶

|

|

司会を担当する江藤智佐子会員(久留米大学・教授)より、「研究型」の本研究会についての趣旨説明として、研究を始めて間もない会員をサポートする取組みであること、発表者それぞれにコメンテーターが配置され、研究へのアドバイスを行う形式で開催する旨が説明されました。

1番目の発表は、2023年度高良記念研究助成の授賞者である角光通子会員(宇部フロンティア大学就職課・課長)より中間報告がなされました。「企業・施設の受け入れ側からみる大学生インターンシップの成熟モデル-山口県インターンシップ推進協議会 登録企業調査より-」と題し、インターンシップの受入れ担当者と現場の関係性により段階を経ながら成熟モデルへ移行することを導き出した先行研究の結果を踏まえ、成熟モデルの精緻化や成熟する要因を明らかにするために、アンケートによる量的調査と半構造化面接インタビューによる質的調査による分析を進めている段階であることが発表されました。続いてコメンテーターの嶋田文広会員(熊本学園大学・講師)からは、調査デザインや研究上使用する言葉の定義について明確にすること等、研究調査を進めていくうえでの具体的なアドバイスがなされました。

2番目の発表は、上野恵美会員(下関市立大学教養教職機構・准教授)より「日本における教育的効果の高いインターンシップ等専門人材に求められる能力要件」と題し、専門人材に必要とされる資質・能力を様々な実践データからテキストマイニングの手法にて明らかにする研究についての発表がなされました。続いてコメンテーターの井本浩之会員(西九州大学・教授)からは、具体的なリサーチクエスチョンを立てたうえで、研究設計のプロセスを設計していくことに対してのアドバイスがなされました。

最後に総括として、吉本圭一会員(滋慶医療科学大学/九州大学名誉教授)より、個人的な経験や実践を広い社会的な構造と関連付けてどのように研究活動に繋げていくかを社会的創造力の考え方をもとに示されました。参加者数は19名と、北海道から鹿児島まで幅広いエリアから参加いただき、次の研究につながる交流が行われ、盛会のうちに研究会を終えることができました。

(九州支部広報委員 桑畑夏生・宮崎大学)

【開催案内(PDF版)】-

※詳細はこちらをご覧ください: PDF版

九州支部 第31回研究会

| 【テーマ】 | 往還の実践とその相対化ー越境学習の視点からー |

|---|---|

| 【日 時】 | 2024年1月29日(月)19:00~21:00 (受付 18:30) |

| 【会 場】 | オンライン(Zoom) |

| 【プログラム】 | |

| <開会挨拶> 古賀 正博(九州インターンシップ推進協議会 専務理事) | |

| <趣旨説明> 江藤 智佐子 会員(久留米大学 教授) | |

<報告1> 越境学習コーディネーター

|

|

<報告2> 社会人留学による越境学習の事例

|

|

<報告3> 企業における越境学習の事例

|

|

<パネルディスカッション>

|

|

<総括>

|

|

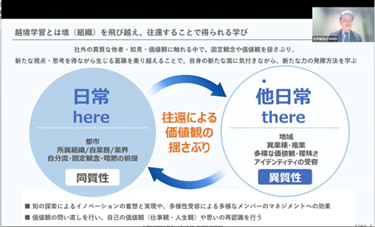

最初の報告は、㈱日本能率協会マネジメントセンター越境ラーニングセンター長の石井 敏弘氏から「『地域』と『企業』を『学び』でつなぐ、JMAM の越境学習」と題し、越境学習の位置づけとJMAMで取組まれている越境学習の取組みについて報告をいただきました。越境学習の学びの特徴について、実際の越境学習者の実例に沿ってルーブリック表を使ったセルフアセスメントなどの事例が紹介されました。

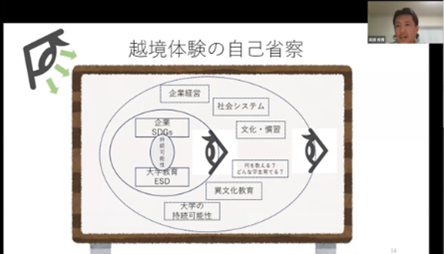

最初の報告は、㈱日本能率協会マネジメントセンター越境ラーニングセンター長の石井 敏弘氏から「『地域』と『企業』を『学び』でつなぐ、JMAM の越境学習」と題し、越境学習の位置づけとJMAMで取組まれている越境学習の取組みについて報告をいただきました。越境学習の学びの特徴について、実際の越境学習者の実例に沿ってルーブリック表を使ったセルフアセスメントなどの事例が紹介されました。 二番目の報告は、眞鍋和博会員(北九州市立大学)から「教員から学生、日本から英国、2 つの越境経験からの視座」と題し、ご自身の社会人留学の具体的な経験をもとに越境体験の自己省察について報告がなされました。

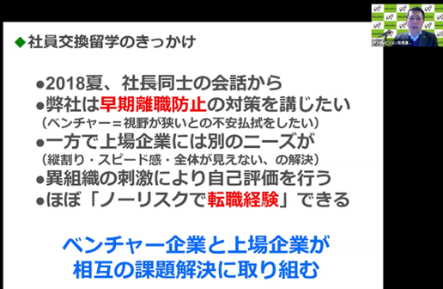

二番目の報告は、眞鍋和博会員(北九州市立大学)から「教員から学生、日本から英国、2 つの越境経験からの視座」と題し、ご自身の社会人留学の具体的な経験をもとに越境体験の自己省察について報告がなされました。 三番目の報告は、㈱カウテレビジョン 代表取締役の高橋 康徳氏から「企業間の社員交換留学」と題し、自社で取組まれている企業交換留学について、制度設立経緯や取組み内容のほか、実施したことによる効果や参加した社員個人の心境変化などについての報告がなされました。

三番目の報告は、㈱カウテレビジョン 代表取締役の高橋 康徳氏から「企業間の社員交換留学」と題し、自社で取組まれている企業交換留学について、制度設立経緯や取組み内容のほか、実施したことによる効果や参加した社員個人の心境変化などについての報告がなされました。 パネルディスカッションでは、平尾 元彦 会員(山口大学)がディスカサントを務め、「越境学習」をどのように大学教育に活用できるかという問題提起がなされ、登壇者3名とともに導入アイデア等について熱く意見が交わされました。

パネルディスカッションでは、平尾 元彦 会員(山口大学)がディスカサントを務め、「越境学習」をどのように大学教育に活用できるかという問題提起がなされ、登壇者3名とともに導入アイデア等について熱く意見が交わされました。参加者数は29名(うち非会員7名)と、幅広い地域や所属の方に参加いただき、盛会のうちに研究会を終えることができました。

(九州支部広報委員 桑畑夏生・宮崎大学)

九州支部 2023年度総会

2023年8月6日にオンライン(Zoom)形式で2023年度九州支部総会を開催しました。以下の議題が協議され、承認されました。

(1)2023-2024年度 支部運営委員について

(2)2022年度会計報告、監査報告

(3)2022年度活動報告

-

・2022年8月27日・28日 第23回大会 『学校と社会をつなぐ職業統合的学習(WIL)』

対面とオンラインの併用/久留米大学御井学舎

・2023年2月4日第28回研究会 『地域の人材育成コーディネーターからみるインタ ーンシップ』対面とオンラインの併用/久留米大学福岡サテライトキャンパス

・2023年3月27日 第29回研究会 「『実践』と『研究』との対話-スタートアップ支援研究会(2)-」対面とオンラインの併用/久留米大学福岡サテライトキャンパス

九州支部 第30回研究会

| 【テーマ】 | 英国における移行・学び直しとインターンシップの往還 |

|---|---|

| 【日 時】 | 2023年8月6日(日) 9:30~11:00 |

| 【形 式】 | オンライン(Zoom) |

| 【企画趣旨】 | |

| 英国は、日本のメンバーシップ型労働市場とは異なるものの、高等教育と職業とのリンクが弱いという共通の課題を持ち、しかし社会は積極的に学び直しを受け入れています。本研究会では英国の事例をもとに、日本の大企業への人的資源情報の開示義務やひろくリスキリングへの政策的推奨のもとで、インターンシップや職場を基盤とする学修(work based learning)による学びと職業との往還のこれからの可能性を探ります。英国では、若年者は限られた社会的経験のもとで短期・早期に大学を修了します。インターンシップはどのように活用され職業への移行を果たしているのか。幹部候補の研修も知られていますが、大多数の職業専門的な知識・技能を持たない学生を社会はどう受け入れるのか。この課題については吉本圭一会員が日欧比較研究データをもとに報告します。また、英国では、企業経験を通して専門的技能を蓄積しキャリアを形成していく途上で、どのようにリカレントな学び、リスキリングが試みられているのか。インターンシップや職場での学修がどう活用されているのか。英国大学院に留学中の眞鍋和博会員からは現場での参与観察アプローチを通してこの課題に迫ります。2つの発表を踏まえ、参加者の皆様とともに、英国における学びと職業との往還の理解を深めるとともに、日本におけるリスキリングの課題とインターンシップのあり方について総合的な議論ができれば幸いです。 | |

| 【プログラム】 | |

| 〈司会・進行〉 平尾 元彦 会員(山口大学 教授) | |

| 〈開会挨拶・趣旨説明〉 江藤 智佐子 会員(久留米大学 教授) | |

〈発表1〉 「英国における学びと職業との往還-日欧の大学教育と職業への移行の比較研究から」

|

|

〈発表2〉 「英国大学院における学び直し(リスキリング)とインターンシップ」

|

|

| 〈総括〉 | |

支部総会に続き、2023年8月6日(日)にオンライン(Zoom)形式で第30回研究会を開催しました。『英国における移行・学び直しとインターンシップの往還』と題し、日本のメンバーシップ型労働市場とは異なるものの、高等教育と職業とのリンクが弱いという共通の課題を持つ英国に焦点をあて、学びと職業の往還の実態を探り、教育と職業とのミッシングリンクをつなぐインターンシップ、職業統合的学習(WIL)の活用について、二人の登壇者から国際的な共同研究データや現場での参与観察をもとに発表いただきました。

支部総会に続き、2023年8月6日(日)にオンライン(Zoom)形式で第30回研究会を開催しました。『英国における移行・学び直しとインターンシップの往還』と題し、日本のメンバーシップ型労働市場とは異なるものの、高等教育と職業とのリンクが弱いという共通の課題を持つ英国に焦点をあて、学びと職業の往還の実態を探り、教育と職業とのミッシングリンクをつなぐインターンシップ、職業統合的学習(WIL)の活用について、二人の登壇者から国際的な共同研究データや現場での参与観察をもとに発表いただきました。平尾元彦会員(山口大学・教授)の司会・進行により、副支部長の江藤智佐子会員(久留米大学教授)からまず研究会の趣旨説明がなされました。

そして1番目の発表として、吉本圭一会員(滋慶医療科学大学教授)から「英国における学びと職業との往還-日欧の大学教育と職業への移行の比較研究をもとに-」と題し、日欧大卒調査(CHEERS:12か国10万人の大学卒業生調査)の分析結果をもとに、日英の高等教育と職業への移行課題、英国と日本の「エンプロヤビリティ」とインターンシップの政策的アプローチについての課題が提示されました。日英の新卒者の採用と初期キャリアの特徴や英国の「学卒プログラムgraduate scheme」など採用要件として大学の専門分野や学業成績がどのような活用がなされているのか、また職業への移行と大学等へのかかわり方、専門分野を通した職業とのレリバンスに向けた教育のあり方へのインプリケーションが提示されました。

そして1番目の発表として、吉本圭一会員(滋慶医療科学大学教授)から「英国における学びと職業との往還-日欧の大学教育と職業への移行の比較研究をもとに-」と題し、日欧大卒調査(CHEERS:12か国10万人の大学卒業生調査)の分析結果をもとに、日英の高等教育と職業への移行課題、英国と日本の「エンプロヤビリティ」とインターンシップの政策的アプローチについての課題が提示されました。日英の新卒者の採用と初期キャリアの特徴や英国の「学卒プログラムgraduate scheme」など採用要件として大学の専門分野や学業成績がどのような活用がなされているのか、また職業への移行と大学等へのかかわり方、専門分野を通した職業とのレリバンスに向けた教育のあり方へのインプリケーションが提示されました。 これらの課題を受け、2番目の発表として、英国留学中の眞鍋和博会員(北九州市立大学教授)から「英国大学院における学び直し(リスキリング)とインターンシップ」と題し、リスキリング、リカレント、学び直し等の用語の整理の概念化、自身の大学院留学という学び直し経験からの知見、英国での移行やインターンシップの実情についての報告がなされました。

これらの課題を受け、2番目の発表として、英国留学中の眞鍋和博会員(北九州市立大学教授)から「英国大学院における学び直し(リスキリング)とインターンシップ」と題し、リスキリング、リカレント、学び直し等の用語の整理の概念化、自身の大学院留学という学び直し経験からの知見、英国での移行やインターンシップの実情についての報告がなされました。総括討論では、参加者からの活発な質疑応答がなされ、「人生の時刻表」の問い直しなど発表者から得られた示唆をもとに多様な意見が交わされました。

参加者数は18名(うち非会員2名)の一画面に収まる研究会でしたが、日本モデルを再考する有意義な研究会となりました。

(九州支部副支部長 江藤智佐子・久留米大学)

九州支部 第29回研究会

- テーマ :「実践」と「研究」との対話-スタートアップ支援研究会(2)

- 日 時 :2023年3月27日(月) 15:00~17:00

- 形 式 :対面とオンライン(Zoom)の併用

- 会 場 :久留米大学福岡サテライトキャンパス

<プログラム>

| 司会・進行 江藤 智佐子 会員(九州支部副支部長・久留米大学) | |

|---|---|

| 15:00~15:10 | 開会挨拶・趣旨説明 支部長 眞鍋 和博 会員 |

| 15:10~16:00 | 発表① 2022年度高良記念研究助成 中間報告 |

-宮崎大学地域資源創成学部『国内インターンシップ』の事例をもとに-」

|

|

| 16:00~16:50 | 発表② |

-U市の事例として-」

|

|

| 16:50~17:00 | 総括 会長 吉本 圭一 会員(滋慶医療科学大学/九州大学名誉教授) |

2022年度第2回(通算第29回)の九州支部研究会は、「研究型」として昨年度取り組み始めた「全国大会へGO!」を合言葉に「『実践』と『研究』との対話-スタートアップ支援研究会(2)-」として、2023年3月27日に久留米大学福岡サテライトキャンパスにおいて対面とオンライン(Zoom)の併用で開催しました。

司会を担当する江藤智佐子会員(久留米大学・教授)より、「研究型」の本研究会についての趣旨説明として、研究を始めて間もない会員をサポートする取組みであること、発表者それぞれにコメンテーターが配置され、研究へのアドバイスを行う形式で開催する旨が説明されました。

1番目の発表は、2022年度高良記念研究助成の授賞者である桑畑夏生会員(宮崎大学・講師)より、中間報告として、「選択必修科目における実践型インターンシップ経験による教育効果の検証-宮崎大学地域資源創成学部『国内インターンシップ』の事例をもとに-」について,選択必修科目、教育効果、実践型インターンシップを軸に現段階までの研究成果について報告がなされました。続いて、コメンテーターの平尾元彦会員(山口大学・教授)から、発表内容について論点整理と今後の研究アプローチについて今後研究を進める上での具体的なアドバイスがなされました。

2番目の発表は、小嶋紀博会員(別府大学・准教授)より「地方創生インターンシップが地元就職に及ぼす影響について-U市の事例として-」と題し、現在担当しているU市でのインターンシップ科目の取組みに関する報告がなされました。続いてコメンテーターの渡邊和明会員(鹿児島大学・助教)から研究の枠組みや言葉の定義についてなど、研究発表の際の具体的な方法など事例報告としての取りまとめ方について具体的なコメントがなされました。

最後に総括として、吉本圭一会員(滋慶医療科学大学/九州大学名誉教授)より、自校の取組みを研究発表する際に陥りがちな対象を相対化する観点でのアプローチの大切さや、政策用語をそのまま踏襲せず今一度問い直す批判的な思考力の必要性が示唆されました。さらに今後の展開について、実践型の発表者には槇本賞を、研究型を目指す発表者には高良記念研究助成を目指して欲しいとエールが送られました。

参加者からも実践を研究にするためには、「実践型」の用語定義やモチベーションアップのために使われる言葉を研究用語に置き換えることの難しさ、実践を研究につなげるためには何が必要なのか、相互で意見交換がなされました。

参加者数は20名(会場参加8名、オンライン参加12名)でしたが、小規模な研究会だから質問しやすい雰囲気となり、「共通感覚」の齟齬を再確認する場となりました。

(九州支部副支部長 江藤智佐子・久留米大学)

九州支部 第28回研究会

- テーマ :地域の人材育成コーディネーターからみるインターンシップ

- 日 時 :2023年2月4日(土) 17:00~20:00

- 形 式 :対面とオンライン(Zoom)の併用

- 会 場 :久留米大学福岡サテライトキャンパス

<プログラム>

| 司会:坂田 美和子 会員(九州インターンシップ推進協議会・事務局長) | |

|---|---|

| 17:00~ | 開会挨拶・趣旨説明 江藤 智佐子 会員(九州支部副支部長/久留米大学・教授) |

| 17:10~ |

報告①「実践型長期インターンシップの効果について」

|

| 17:40~ |

報告②「限界集落におけるインターンシップの可能性」

|

| 18:10~ |

報告③「(仮題)熊本での実践事例から見る地域人材育成コーディネーターの役割」

|

| (休憩) | |

| 18:50~ |

パネルディスカッション

|

| 19:50 | 閉会挨拶 |

2022年度第1回(通算第28回)九州支部研究会を2023年2月4日に久留米大学福岡サテライトキャンパスにおいて対面とオンライン(Zoom)の併用で開催しました。今回の研究会は「実践型」として、テーマを『地域の人材育成コーディネーターからみるインターンシップ』と題し、仲介組織に所属する坂田美和子会員(九州インターンシップ推進協議会・事務局長)に司会を担当いただき、前半は九州で地域人材育成にコーディネーターとして活躍する3名のパネリストからの事例報告をいただきました。

第1報告は、岡野涼子氏(一般社団法人NINAU・代表理事)から「実践型長期インターンシップの効果について」として、過疎地域の日田市の未来を担う(になう=NINAU)地域人材育成について大学生が1週間の滞在型インターンシップで街を活性化する企画・運営のコーディネート力を向上させるプログラムについて報告いただきました。導入と終わりのミーティングが介入のポイントであることなど具体的な運営内容についても説明いただきました。

第2報告は、土屋望生氏(株式会社日添・取締役)から「限界集落におけるインターンシップの可能性」について九州で一番人口が少ない村である五木村での滞在型インターンシップでの地域人材育成の取組みについて発表いただきました。将来的に五木村で働くことを選択したり事業に協力したりしてくれる地域人材育成を目標に、地域と人をつなぐ短期(1か月、無償)と長期(3か月以上、有償)のミッション型インターンシップについて説明いただきました。

第3報告の濱本伸司会員(一般社団法人フミダス・代表理事)からは「熊本での実践事例から見る地域人材育成コーディネーターの役割」について、大学、企業、商工会議所の三者がwin-winとなる仕組みづくりとコーディネート方法について、熊本県で活動するフミダスの事例について報告いただきました。

後半は、コーディネーターに求められる機能とは何かを問い直し、共通性と他分野への汎用性について実践家と研究者との対話から、実践事例(暗黙知)を言語化(形式知)するために、九州支部副支部長の古賀正博会員(九州インターンシップ推進協議会・専務理事)がファシリテータとして、登壇者とフロア参加者を交えて熱い議論が展開されました。

参加者数は30名(会場参加13名、オンライン参加17名)のうち非会員参加が12名でした。

最後に英国からオンライン参加の眞鍋和博支部長(北九州市立大学・教授)からの閉会挨拶でお開きとなりましたが、発表者の情熱ある取組みに参加者相互で地域人材コーディネーターとその仕組みづくりに対する意見交換がその後もしばらく続きました。

(九州支部事務局長 江藤智佐子・久留米大学)

九州支部 第27回研究会

- テーマ :「実践」を「研究」につなげるには -スタートアップ支援研究会-

- 日 時 : 令和4(2022)年3月19日(土) 13:30~16:00

- 形 式 : オンライン(Zoom)

<プログラム>

司会・進行 江藤 智佐子 会員(九州支部副支部長・久留米大学)

| 13:30~ | 開会挨拶・趣旨説明 眞鍋 和博(九州支部長・北九州市立大学) |

|---|---|

| 13:40~ | 発表①「インターンシップ・PBLにおけるプログラム制度と専門人材の動静

指定討論者;平尾 元彦 会員(山口大学) |

| 14:20~ | 発表②「企業・施設側からみる大学生インターンシップの成熟の段階と負担の構造」

指定討論者;吉本 圭一 会員(滋慶医療科学大学) |

| 15:00~ | 発表③「コーディネータとしての仲介組織の実践事例」 発表者;濱本 伸司 会員((一社)フミダス 代表理事) 指定討論者;江藤 智佐子 会員 |

| 15:40~ | 総括討論 |

| 16:00 | 閉会挨拶 古賀 正博 会員(九州支部副支部長・九州インターンシップ推進協議会) |

九州支部では、2022年3月19日(土)にオンライン(Zoom)形式で第27回研究会を開催しました。インターンシップが量的に拡大する一方で、研究のすそ野を広げていく必要があるという問題意識の下に、今回の研究会のテーマを設定しました。合言葉は「学会大会へGO」です。これまで主としてインターンシップの実践に携わってきた方、これからインターンシップ研究を開始する会員へ、その研究のスタートを支援するという目的で開催し、3名の会員から発表がなされました。

嶋田文宏会員からは、豊富なインターンシップ実践経験の中から、特に専門人材が関わる効果やその必要性について発表がなされました。指定討論者の平尾元彦会員からは、「専門人材」とはいかなる機能を持ちうるのかなどその定義を明確化する必要性や、多様な実践機会を比較する研究の可能性などが示されました。

角光通子会員からは、インターンシップ受け入れ側の関与にいくつかのタイプがみられることや、段階を経ながら成熟していくこと等が質的調査の綿密な分析から導き出された結果について発表されました。指定討論者の吉本圭一会員からは、実習先からの利害関係者として研究に参加する際の立ち位置をどう考慮していくのか、研究上使用する言葉の定義を明確にすることなど、調査設計の際の基本的な枠組みについてのアドバイスがなされました。

濱本伸司会員からは、中間支援団体として多様な連携でのかかわりによる実践型インターンシップ事例が発表されました。指定討論者の江藤智佐子会員からは、多様な実践事例をどのようなテーマに絞り込んでいくか、豊富な事例と熱意を研究発表に転換する際のコメントがなされました。

今回の研究会では、指定討論者を予め定め、事前に発表者が希望するアドバイスの要望を打ち合わせる時間を設けて研究会にのぞみました。学会での発表が初めての会員にとっては、この方式が心理的な負担軽減にもつながり、非常に有効に機能したように感じました。

参加者は20名(うち非会員6名)でした。終了後アンケートにも「研究者を育成しようという空気を非常に感じることのできる研究会でした。」「実践(事例)からの研究への方法について詳しく解説いただきました。」などのコメントが寄せられ、まさにスタートアップに相応しい議論がなされたのではないかと考えます。今後は、発表者の皆さんが本年8月27日・28日に久留米大学で開催予定の「日本インターンシップ学会第23回大会」への発表に向けて準備を進め、発表の舞台に立っていただくことを応援したいと思います。

(九州支部長 眞鍋 和博・北九州市立大学)

九州支部 第26回研究会

- テーマ :「教育と職業の接続に対してインターンシップが果たせる役割」

- 日 時 : 令和3(2021)年7月31日(土) 14:00~16:00

- 形 式 : オンライン(Zoom)

<プログラム>

司会・進行 眞鍋和博会員(北九州市立大学)

| 14:00~ | 開会挨拶・趣旨説明 吉本圭一会員(九州大学名誉教授) |

|---|---|

| 14:10~ | 報告1「教育としてのインターンシップ再考」 吉本圭一会員(九州大学名誉教授・滋慶医療科学大学) |

| 14:40~ | 報告2「インターンシップ研究のあゆみ」 江藤智佐子会員(久留米大学) |

| 15:00~ | 休憩 |

| 15:10~ | 全体討議 ディスカサント「企業におけるインターンシップの位置づけ」 古賀正博会員(九州インターンシップ推進協議会) |

| 16:00 | 終了 |

2021年7月31日(土)にオンライン(Zoom)形式で2021年度九州支部総会ならびに第26回研究会を開催しました。支部総会では吉本圭一支部長(九州大学名誉教授)の挨拶に始まり、本年度は支部役員改選となるため、新たな支部役員候補が提案され承認されました。九州支部創設以来支部長を担当された吉本圭一会員は顧問に、新支部長には眞鍋和博会員が就任しました(詳細は学会ウェブサイト参照)。続いて2020年度会計報告・活動報告がなされ、岡本信弘監事(博多工業高等学校)から会計監査報告が行われ承認されました。最後に2021年度予算計画・活動計画が示され、年2回の研究会計画についての検討がなされました。

支部総会後に『教育と職業の接続に対してインターンシップが果たせる役割』をテーマに第26回九州支部研究会が開催されました。

吉本圭一会員(九州大学名誉教授)から開会挨拶・趣旨説明として、今回の研究会のテーマ設定について、2021年3月30日に経団連から発表された『Society 5.0に向けた大学教育と採用に関する考え方』が発端となったことが説明されました。そこではインターンシップの意義が「業界や企業で働くことの意義などを学」ぶことや、「企業側、学生側双方が、就職におけるマッチングの精度を高めてミスマッチを減らす」こととされており、教育としてのインターンシップという学校側からの視点が希薄であり、今一度、教育としてのインターンシップの意義を再考するために、学会が取り組んできた研究内容も含め、今後のインターンシップの在り方、意義等を考える機会としてテーマ設定がなされたことが示されました。

報告①は吉本圭一会員から「教育としてのインターンシップ再考」と題し、「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」のインターンシップ定義の検討を踏まえ、政策支援による大学主導の短期、無報酬・非労働者性、職業移行に関わらないインターンシップに対して学生参加率がなぜ低いのかという政府統計データのからくりについての説明がなされました。今後のインターンシップの在り方として、高等教育のグランドデザインとインターンシップへの提言、そのためのインターンシップと「専門分野と関連する就業体験」の職業的レリバンス、そして職業統合的学習(WIL)に領域拡大を遂げるために、今後の日本インターンシップ学会の方向性についての論考が示されました。

報告②は江藤智佐子会員(久留米大学)から「インターンシップ研究のあゆみ」と題し、研究としてのインターンシップ再考のために、学会誌『インターンシップ年報』の研究変遷が示されました。インターンシップから職業統合的学習(WIL)へと研究対象領域を拡充するための方策としての事例等が示されました。

この2つの報告を受け、全体討議ではディスカサントとして古賀正博会員(九州インターンシップ推進協議会)から産学連携教育としてのインターンシップの今後を検討する上で、「リアルな社会(課題)をフィールドにした実践的学びが学生も社会人も常態化」にはどのような方策があるかという話題提供がなされました。フロアも交え、教育機関、企業採用担当者など多様な立場の参加者とともに今後のインターンシップを再考する活発な議論が展開されました。

39名の参加者(うち九州支部以外17名、非会員11名)があり、オンラインならではのメリットとして、地域に関係なく参加できること、業務の合間にスポット的に参加することができることなどの声も聞かれ、盛会のうちに研究会を終えることができました。

(九州支部事務局長 江藤智佐子・久留米大学)

九州支部 第25回研究会

- テーマ :情報交換会「コロナ時代のインターンシップ・就職活動の現在と未来」

- 日 時 : 令和2(2020)年7月3日(金) 19:00~20:30

- 形 式 : オンライン(Zoom)

<プログラム>

| 19:00~19:10 | 開会挨拶・趣旨説明 支部長 吉本圭一会員(滋慶医療科学大学院大学・教授) |

|---|---|

| 19:10~19:20 | 話題提供①企業の現状 高橋康徳氏(カウテレビジョン・代表取締役) |

| 19:25~19:35 | 話題提供②大学の現状 眞鍋和博会員(北九州市立大学・教授) 出雲有紗氏(北九州市立大学・4年) |

| 19:40~19:55 | 話題提供③仲介組織の現状 古賀正博会員(福岡中小企業経営者協会・常務理事/ 九州インターンシップ推進協議会・専務理事) |

| 19:55~20:25 | グループディスカッション 司会:安田 麻希代 氏(4TuneShape株式会社・代表取締役) |

| 20:25~20:30 | 閉会の挨拶 支部長 吉本圭一会員 |

| 20:30~21:00 | 懇談会 |

<(初心者向け)Zoomアクセス事前練習会:2回開催>

①6月26日(金)19:00-19:20/②7月 2日(木)19:00-19:20

支部総会の後、同日(2020年7月3日)に『情報交換会:コロナ時代のインターンシップ・就職活動の現在と未来』と題するテーマで第25回支部研究会を開催しました。支部研究会では初のオンライン(Zoom)開催となりました。吉本 圭一支部長(九州大学・名誉教授)から開会挨拶・趣旨説明が行われた後、話題提供者として高橋 康徳氏(株式会社カウテレビジョン・代表取締役)が企業の立場から、眞鍋 和博会員(北九州市立大学・教授)と出雲 有紗氏(北九州市立大学・4年生)が学校の立場から、そして古賀 正博会員(九州インターンシップ推進協議会・専務理事)が仲介組織の立場からと、各々の立場におけるコロナ禍中でのインターンシップや採用・就職活動の現状と課題、今後の可能性、そしてオンラインツールを用いたインターンシップ事例などが紹介されました。これら4名の登壇者による話題提供を受け、後半は15グループに分かれての参加者相互のグループワーク(ブレイクアウトルームセッション)が行われました。登壇者もグループ間を巡回し、各グループで活発な意見交換がなされました。

総括討論では、司会の安田 麻季代会員(4TuneShape株式会社・代表取締役)が3グループを指名し、各グループでの話し合いの結果が共有されました。研究会後、懇談会と称してZoomオンライン会場を30分延長解放したところ、50名程度の参加者が残り、登壇者への質問・議論などが熱心に行われました。

定員を上回る82名が参加し、その内訳は約半数が非会員かつ所属エリアも北海道から沖縄までと幅広い参加者が集う研究会となりました。また、研究会の実施前に2回(6月26日と7月2日)の初心者向けZoom操作練習会を開催したことで、オンライン研究会参加に対する不安が解消され、当日の出席率も高くなりました。

研究会の参加者アンケートでは91.0%(回答者数56名)の高い満足を得ることができました。登壇者4名のリアルで解りやすく魅力的な話題提供はもちろんですが、オンライン開催の裏方として会合準備とホストを担当した事務局長の江藤 智佐子会員(久留米大学)を始め、司会者や登壇者も含めた9名で運営を担当したこともオンライン研究会開催の盛況につながったものと考えらます。また、質疑応答が短い、グループワークの時間が短いなど対面とは異なるオンラインならではの時間配分に対する意見が課題として挙げられましたので、次回以後の研究会での改善につなげていきたいと思います。多くの参加者のインターンシップや教育に対する熱意に支えられた研究会となりました。

(九州支部広報委員 安田 麻季代・4TuneShape株式会社)

九州支部 第24回研究会

- 日 時 : 令和元(2019)年11月1日(金) 19:00~21:00(受付18:45開始)

- 場 所 : 久留米大学福岡サテライト

(福岡市中央区天神1―4-2 エルガーラオフィス6F) - テーマ :「大学の学びと地域を結びつける職業統合的学習」

<プログラム>

| 19:00~19:10 | 開会挨拶・趣旨説明 吉本 圭一 氏(九州大学・主幹教授) |

|---|---|

| 19:15~19:55 | 「長崎県立大学地域創造学部における長期インターンシップについて」 綱 辰幸氏(長崎県立大学・教授) |

| 20:00~20:30 | 「学科の学びと関連した課題解決型学習 ―地域医療機関をフィールドとした文医連携プログラム―」 江藤 智佐子 氏(久留米大学・教授) |

| 20:40~21:00 | 総括討論 司会:安田 麻希代 氏(4TuneShape株式会社・代表取締役) |

2019年11月1日(金)に久留米大学福岡サテライトにおいて、2019年度支部総会ならびに第24回研究会『大学の学びと地域を結びつける職業統合的学習』を開催しました。

支部総会では、2018年度会計報告・活動報告などが承認されました。2019年度の活動については研究会の在り方についてはテーマ設定、広報活動の方法や企業や大学関係者などターゲットに応じた開催日時の設定についてなどの検討がなされました。

支部総会に引き続き、九州支部第24回研究会では、まず、九州支部長の吉本圭一会員から本研究会の趣旨説明がなされました。そして、地域と職業が教育と結び付くことによって生じる付加価値と質の高い職業総合的学習とは何かという課題が提示されました。

職業統合的学習の1つ目の事例報告として、長崎県立大学の綱辰幸氏から地域創造学部で実施している長期インターンシップの取り組みについて、制度設計の経緯や現状等について具体的な事例を示しながら報告がなされました。2つ目の報告は、江藤智佐子会員(久留米大学)から文系大学におけるディプロマ・ポリシー(DP)と専門との関連を意識した課題解決型プロジェクについて、先行研究に基づく職業統合的学習のプログラム開発とその効用についての事例が紹介されました。

職業統合的学習の1つ目の事例報告として、長崎県立大学の綱辰幸氏から地域創造学部で実施している長期インターンシップの取り組みについて、制度設計の経緯や現状等について具体的な事例を示しながら報告がなされました。2つ目の報告は、江藤智佐子会員(久留米大学)から文系大学におけるディプロマ・ポリシー(DP)と専門との関連を意識した課題解決型プロジェクについて、先行研究に基づく職業統合的学習のプログラム開発とその効用についての事例が紹介されました。その後、参加者を交えた総括討論では、長期インターンシップを必修科目として位置付けるための開講時期の工夫や評価・成果指標の困難さについて、インタラクティブな議論が展開されました。参加者は14名(非会員を含む)でしたが、司会の安田麻希代会員の巧みなファシリテーションにより、参加者相互の意見が促進され、日頃抱えている連携教育の具体的な課題を議論することができ、盛会のうちに研究会を終えることができました。

九州支部 第23回研究会

- 日 時 : 平成31年3月9日(土)13:30~16:15

- 場 所 : リファレンスはかた近代ビル貸会議室

- テーマ :「グローバルに往還するインターンシップ」

九州支部では、第23回の研究会を平成31年3月9日(土)に実施しました。今回は「グローバルに往還するインターンシップ」と題して、国際インターンシップのコーディネート、受け入れ先企業、学生を送り出す教育機関、そして留学生のインターンシップなど3部構成で事例報告が行われ、その後、参加者の皆様と議論を深めました。

はじめに、吉本圭一支部長(九州大学)から本研究会の趣旨説明がなされ、報告①として崔 耿美会員(九州インターンシップ推進協議会)から「韓国の就職事情と国際インターンシップの派遣アプローチ」について、韓国の就職事情や海外就職の変遷、さらに、政策的な取り組みである「k-Move事業」の現状や今後の課題について報告がなされました。引き続き、報告②では、元 美和会員(地域企業連合会九州連携機構)から「海外インターンシップコーディネートの現状と課題」というテーマで、釜慶大学における日本企業へのインターンシップの現状をコーディネートの立場から報告がなされ、今後は大学、受入企業、そして、コーディネーターがさらなるプログラムの改善を行い、インターンシップを日本企業への就職機会とすることが紹介されました。次に、受入企業として報告③では、深野慧甫氏(グルーヴノーツ)から「海外インターンシップ受入先企業としてのグローヴノーツの取組み」として、留学生を対象とした約2ヶ月の課題解決型インターンシップのプログラム事例が報告されました。このインターンシップでは、AIを活用したプログラミングで学生自ら課題を設定し解決するプロセスを学べること、さらに、専属のインターン生担当社員を配置しないことで、適度な放置型の方が効果につながることなどの示唆が得られました。

第二部では、海外インターンシップに送り出す教育機関の事例として報告④では、見舘好隆会員(北九州市立大学)から「海外インターンシップ設計の秘訣とその成果」と題して、精緻に設計されたPBL型インターンシップの事例報告がなされました。PBL型インターンシップにおいて担当者自らの現地での事前打合せやインターン中の現地巡回、参加学生へ丁寧な選考と手厚い事前研修などが紹介され、今後の課題として、カリキュラム化や運営の標準化、継続的な予算は難しいことなどが報告されました。次に、報告⑤は「APU留学生インターンシップの現状と今後の方向性」について松井かおり氏(立命館アジア太平洋大学)から、開学以来18年間の取り組みと課題について報告がなされ、留学生インターンシップでは、カリキュラム化に向けた取り組み事例が示されました。報告後は、フロアと交えての総括討論に入り、本研究会でのテーマは多様な文化の中でのインターンシップでしたが、成功裡に導く共通条件として環境適応力やタフさ、加えて関心度の高さや当事者意識を持つことが指摘されました。最後に吉本圭一支部長から、海外インターンシップのプログラムについて「かすり傷」「放置」による苦労体験と自立型取り組みと、未熟な学生への安全性への拝領のバランスなどの論定が重要であると課題提起されました。当日は非会員も含め18名の参加者がありました。

九州支部 第22回研究会 企画研究WG・高良研究助成委員会共催

- 日 時 : 平成30年11月23日(金)13:30~16:30(16:45~18:00情報交換会)

- 場 所 : 久留米大学福岡サテライト

- テーマ : 「研究スタートアップ支援セミナー ~高良記念研究助成受賞からのその後のキャリア~」

【プログラム】

| 1.セミナーの趣旨説明 | |

|---|---|

| 牛山佳菜代(高良記念研究助成委員会・委員長・目白大学/准教授) | |

| 江藤智佐子(企画研究WG・委員長・久留米大学/教授) | |

| 2.基調講演 : 「インターンシップ研究分野と科研申請について」 | |

| 吉本圭一九州支部長(九州大学人間環境学研究院/主幹教授) | |

| 3.パネルディスカッション | |

| 眞鍋和博 (北九州市立大学/教授) | |

| 渡邊和明(精華女子短期大学/講師) | |

| 酒井佳世(久留米大学/准教授) | |

| 坂巻文彩(九州大学人間環境学府博士後期課程) | |

| 4.ワークショップ : 「授業や実践をテーマにとした研究計画の立て方」 | |

| ファシリテータ : 江藤智佐子 | |

| 5.総括討議 : 「実践を研究に~客観性と相対化~」 | |

去る2018年11月23日(金)に久留米大学福岡サテライトにおいて、企画研究WGと高良研究助成委員会共催による『研究スタートアップ支援セミナー~高良記念研究助成受賞からのその後のキャリア~』のセミナー及び2018支部役員会を開催しました。

支部役員会では中濱雄一郎会員(実行委員長)から第19回大会の決算報告が行われ、次に吉本支部長から第23回研究会の日程、内容等についての検討が行われました。

研究会は、まず、吉本圭一会員から日本学術振興会学術システム研究センターで科研改革2018も担当された経験から学問分野のおけるインターンシップの研究分野と科研申請の際のチェックポイントについて、学術的な観点から講演が行われました。次に、パネルディスカッションでは、本学会の若手研究者支援助成制度である高良記念研究助成の歴代受賞者(眞鍋和博会員・渡邊和明会員・酒井佳世会員・坂巻文彩会員)の4名に登壇いただき、申請から受賞までの経緯とその後のキャリアではGP獲得や日々実践及び学会発表など精力的に取り組んでいることが発表されました。最後に江藤智佐子会員から研究計画の立て方や方法論など説明がなされ、引き続き3グループに分かれそれぞれ研究計画の立て方についてワークショップが行われました。総括討議では実践を相対化すること、また、先行研究を踏まえた「問い」の難しさについて議論が展開されました。今回は、九州以外の地域や非会員も含め19名の参加があり、このセミナーを機に高良記念研究助成への応募に挑戦して欲しいと牛山高良記念研究助成委員長からメッセージが伝えられました。

九州支部 平成30年度総会の開催

-

【1.総会開催概要】

日 時 : 平成30年7月21日(土) 14:30~

場 所 : 香蘭女子短期大学(福岡市南区横手1丁目2-1)

【2.議題】

報告・審議事項、29年度活動及び決算報告・30年度事業計画・収支予算及び役員選任

九州支部 第21回研究会

- 日 時 : 平成30年4月28日(土) 13:30~16:00

- 場 所 : 九州大学 文・教育・人環研究棟2F会議室

- テーマ : 「職業統合的学習(WIL)とコンピテンシー」

| 【プログラム】 | |

|---|---|

| 13:00~13:40 | 開会挨拶・趣旨説明 吉本圭一(日本インターンシップ学会九州支部・支部長) |

| 13:40~14:20 | 研究発表① 「大学文系の職業統合的学習とホワイトカラーの初期キャリア」 吉本 圭一(九州大学・教授) |

| 14:30~15:10 | 研究発表② 「ビジネス分野における職業能力評価基準とコンピテンシー」 江藤智佐子(久留米大学・准教授) |

| 15:30~16:00 | コメンテータ 「企業におけるコンピテンシー・ディクショナリーの構築をめぐって」 古賀 正博(福岡中小企業経営者協会・常務理事) |

| 16:00~16:30 | 総括討論 |

2018年4月28日(土)に九州大学文・教育・人環研究棟2F会議室において「2017年度支部役員会」、「九州支部第21回研究会」を開催しました。支部役員会では、中濱会員から全国大会の準備状況が報告され今後のスケジュールについて確認を致しました。加えて、同18年度の支部計画や運営体制が示され了承が得られました。

研究会では、吉本支部長から高等教育の質保証やキャリア・職業教育の展開を踏まえつつ、学校の学修成果が職業のコンピテンシーへ転換することは重要であり、それらを検証しながら職業統合的学習の展開について議論を深めたいとの趣旨説明がありました。

研究発表1の吉本支部長からは「大学文系の職業統合的学習とホワイトカラーの初期キャリア形成」と題し、日本における非資格系学部のインターンシップを振り返ったうえで短期に留まったことを課題視し、職業体験的学習の質的な転換を展望し、様々な学習形態を包含した職業統合的学習を提唱しました。また、学校でのガイダンス機能の充実や若者を円滑に社会へ送りだすシステムを俯瞰するなかで、その成功の対価として教育の高度化によって外部のステークホルダーとの乖離が生じたこと、この学修成果の設定と把握において初期キャリア形成段階を経て論じる必要があることを指摘し、卒業生における知識・技能の活用度調査では、教育の遅行性における優位性を指摘しました。

研究発表2の江藤会員からは、「ビジネス分野における職業能力評価基準とコンピテンシー」と題し、日本的雇用慣行とメンバーシップ型労働市場が職務内容を横断的・応用的になりコンピテンシー評価を可視化することが困難である中で、日本のホワイトカラー、特に事務系において広範で汎用的な職務能力を可視化する取り組みとして厚生労働省の能力評価基準に着目し、その成立過程を検討し可視化方法のプロセスについて発表いただきました。NFQの日本的方がモデルの形成過程を概観しながら事務系の職業能力評価基準は、先行するビジネス・キャリア検定における「知識」、「技能」を前提として3番目の要素として、「職務遂行能力(コンピテンシー)」が追加されたことに言及しました。しかし、同基準の活用目的が、人材育成、人事考課、採用時のチェックシートとして開発されため労働市場のみで学校とは接続していないこと、加えて、評価の客観性と精度を高めようとすればオーバーエンジニアリングし現場の実態と齟齬が生じたことを指摘しました。

研究発表3の古賀会員からは、「企業におけるコンピテンシー・ディクショナリーの構築をめぐって」と題し、実務の経験を踏まえて、コンピテンション・ディクショナリーの策定とプロセス、そして、策定したことによって生じた課題について発表いただきました。職能資格制度におけるホワイトカラーの生産性の低下が課題視され、スキルと実績の評価に基づいた①ヒューマンスキル、職務遂行としての②プロセススキル、専門知識・技術としての③テクニカルスキルの3つに分けたコンピテンション・ディクショナリーを策定したことについて説明がありました。しかし、現場では評価ツールが増える煩雑さ、スキルランクの言葉の齟齬などコンピテンション・ディクショナリーの弱点について言及されました。

以上3つの研究発表を受けフロアを交えて総括討論に入り、1) 古田委員からは、コンピテンションとは、それぞれの文脈で必要とされる能力であって能力とコンピテンシーは違う。2) 聞間氏からは、育成のための評価と採用のための評価は分けて考える必要がある。3) 新谷会員からは、教育実習での経験を踏まえ、学修評価と教員試験は違う、育てる領域はゴールによって違うのではないかとのコメントをいただきました。古賀会員からは、評価を行うに当たっては上司、部下など双方のコミュニケーションのあり方が重要であるとリプライされました。江藤会員からは教育の遅行性において態度・応用は、卒業論文、インターンシップが有効であると指摘しました。吉本委員からは、セクター、プログラムによって修得レベルが違ってくるが、学修成果で教育プログラムを作成し、学修成果が職業の世界で活躍できることがまさしくコンピテンシーであり、学修的アプローチを作成してみることは意味があると言及しました。この研究会を通して学校と産業界が相互に対話することの重要性を改めて認識いたしました。当日は、関東関西を含め29名の参加がありました。

九州支部 第20回研究会

- 日 時 : 平成29年12月17日(日)13:30~17:00

- 場 所 : 佐賀女子短期大学 131教室

- テーマ : 「地域との繋がりを活かした短期大学の職業・キャリア教育」

【プログラム】

| 1.開会校挨拶 | 南里 悦史氏(短期大学コンソーシアム九州会長 佐賀女子短期大学・学長) |

| 2.趣旨説明 | 吉本 圭一氏(短期大学コンソーシアム九州研究センター長 九州大学・教授) |

| 3.基調報告「短大生の成長段階と職業・キャリア教育の事例報告」 | |

| 進行/報告者 | 香蘭女子短期大学 中濱雄一郎氏 |

| 報告者 | 佐賀女子短期大学 久保知里氏 福岡女子短期大学 桑原哲章氏 西九州大学短期大学部 平田孝治氏 精華女子短期大学 渡邊和明氏 長崎女子短期大学 濱口なぎさ氏 長崎短期大学 牟田美信氏 |

| 4.パネル・セッション | |

| コーディネーター | 香蘭女子短期大学 中濱雄一郎氏 |

| コメンテーター | 北海道大学 亀野淳氏 |

| パネラー | 長崎女子短期大学 牟田美信氏 香蘭女子短期大学 中濱雄一郎氏 佐賀女子短期大学 藪俊晴氏 |

| 5.総括 | 長崎短期大学 安部恵美子氏 |

2017年12月17日(日)に佐賀女子短期大学121教室において「2016年度支部総会」ならびに「九州支部第20回研究会」を開催しました。研究会に先立ち、支部総会では2016年度会計報告ならびに2017年度予算計画、活動計画が示され、承認が得られました。また、2018年9月開催の全国大会についての検討も行われました。当日は、会員、短期大学の皆様による59名の参加者がありました。

はじめに、短期大学コンソーシアム九州会長の南里佐賀女子短期大学長からご挨拶があり、同研究センター長の吉本会員からは短期大学コンソーシアム九州の歩みとインターンシップや職業統合的学習(WIL)の短期大学におけるアプローチについて課題提供がありました。

次に、短期大学コンソーシアム九州(JCCK)の7短期大学による基調報告では、(1)各プログラムの実施時期が初年次教育、職業教育としてのインターンシップと卒業前の仕上げ教育としてのインターンシップとに違いがみられ、教員の工夫がなされていること、(2)地域とのつながりでは、地域が取材先であるか、学習成果の発表の場であるか、活用の仕方に違いがみられること、(3)教員のかかわり方では、学生自身の自主性、能動性の向上を育成するものと、学習成果のまとめとして教員が個別に深く関与しながら学生の能力を向上させるものと違いがみられるなど、以上3つの視点が示されました。

全体の総括となるパネル・セッションにおいては、吉本圭一氏(九州大学)の進行のもと、フロアの声を交え、コメンテーターの亀野淳氏(北海道大学)からは、1)地域活動では学生主体で企画運営を行い、振り返りをしながら能力を高めて行こうとする取り組みであるため、教員の関与については難しい問題があること、2)行動することが契機になって何かに気づくことが大切であり、気づきはその後の学習意欲、進路選択につながること、3)取り組みについて伸びる学生と伸びない学生がいるので、普段の学習意欲、生活態度の関係性にアプローチしてはどうか、4)他の地域との連携によって地元地域の再認識につながるなどのコメントが示されました。

全体の総括となるパネル・セッションにおいては、吉本圭一氏(九州大学)の進行のもと、フロアの声を交え、コメンテーターの亀野淳氏(北海道大学)からは、1)地域活動では学生主体で企画運営を行い、振り返りをしながら能力を高めて行こうとする取り組みであるため、教員の関与については難しい問題があること、2)行動することが契機になって何かに気づくことが大切であり、気づきはその後の学習意欲、進路選択につながること、3)取り組みについて伸びる学生と伸びない学生がいるので、普段の学習意欲、生活態度の関係性にアプローチしてはどうか、4)他の地域との連携によって地元地域の再認識につながるなどのコメントが示されました。それらのコメントを受け、総括として安部恵美子会員(長崎短期大学・学長)から、各校における短期大学の職業教育・キャリア教育の事例報告を今後ミニマムスタンダード、グットプラクティスとして収集し、類型化することが重要となること、そして、今後は地方短期大学が共同で活動していく目的として、共同の連携活動が地域の短期大学のプレゼンスを高めて行くことにつながるという提言がなされました。

最後になりましたが、研究会の運営に際しては、短期大学コンソーシアム九州の皆様に多大なご協力をいただきました。

九州支部 第19回研究会

- 日 時 : 平成29年6月3日(土)13:30~16:00

- 会 場 : 九州大学箱崎キャンパス 文・教育・人環研究棟 2 階会議室

- テーマ : 多様なインターンシップ実践事例共有会

【プログラム】

| 13:30~15:30 実践報告 | |

|---|---|

| (1) 実践型インターンシップ <西九州大学> | |

| (2) 中間支援組織のインターンシップ <九州インターンシップ推進協議会> | |

| (3) ギャップイヤー型インターンシップ <長崎短期大学> | |

| (4) 正課型長期インターンシップ <北九州市立大学> | |

| 15:30~16:00 総合討論 | |

去る2017年6月3日(土)に九州大学箱崎キャンパスの文・教育・人環研究棟会議室において、九州支部第19回研究会を開催しました。インターンシップの多様化は、期間や実習先だけにとどまらず、教育・実施形態、正課内外など実習の位置づけなど、多岐にわたるようになってきました。そこで、今回のテーマは「多様なインターンシップ実践事例共有会」と題し、組織的に積極的なインターンシップを実践している異なるタイプの4つの機関に登壇いただき、その活動内容と成果を事例報告いただいた後、参加者と共に課題を共有し、今後の展開を相互に検討し合うアプローチをとることにしました。

第1番目は、実践型インターンシップの事例として西九州大学の井本 浩之氏と石川 聖子氏から「体験型学修を通じてDPを具現化する取組~西九州大学におけるインターンシップの位置づけという観点から~」と題し、サービスラーニング、インターンシップ、PBL学修などを「体験型学修」とし、すべて正課科目(「あすなろう体験Ⅰ~Ⅲ」と専門教育科目の地域志向型(体験型)科目)に配置した全学的な取組みについて、全学生が履修するカリキュラムをディプロマポリシー(DP)に基づき具現化していることが示されました。続いて、一般社団法人九州インターンシップ推進協議会のチェ・キョンミ会員より仲介組織として「産学官連携による地域の人材育成」について、年間約1,000名にインターンシップの機会を提供できる仕組みと組織体制づくりを確立した経緯、そして2週間程度の一般的なインターンシップにとどまらず、中期実践型、地域密着型、PBLなど学生の能力を伸ばすための課題解決型のプログラムの開発や留学生支援自治体連携など将来を見据えた取組みについても精力的に取り組んでいることが報告されました。3番目として、長崎短期大学の藤原由衣子会員・中野 明人会員・牟田 美信会員より「短期大学におけるギャップイヤー型インターンシップの導入と実践」について、クォーター制を導入し、4か月のギャップイヤー(正式にはギャップターム)を設定することで、インターシップや留学、地域と連携したサービスラーニングの参加で単位認定を行う仕組みや実習期間の学生へのきめ細かな対応を行う教員体制、その後の評価測定の方法などについても報告されました。最後に、北九州市立大学の片岡 寛之氏より、「地域創生学群チャレンジプログラム」というテーマで地域創生学群の取組みについて、1年次からの2年間の地域実践活動の後、チームを離れて週3日、フルタイム勤務、5ヶ月間の長期インターシップなど多様な期間・実施形態を正課型長期インターンシップとして休学せずに実施していることが報告されました。

どの報告も担当者・教員だけが熱心に取り組むだけでなく、組織的な体制づくりや連携体制、科目間の関連など、展開に示唆を与える報告でした。この中から3団体が槇本記念賞「秀逸なるインターンシップ」として、九州支部からエントリーすることになりました。

九州支部第18回研究会 企画研究WG・年報編集委員会共催セミナー

- 日 時 : 平成28年12月10日(土) 14:00~16:30

- 会 場 : 九州大学箱崎キャンパス 会議室

【プログラム】

1.「セミナーの趣旨説明」

安孫子勇一会員(企画研究WG委員長・近畿大学)

2.「日々の実践をどう研究論文にするか」

見舘好隆会員(北九州市立大学)

3.「『インターンシップ研究年報』への投稿と査読の実際」

亀野淳会員(年報編集委員会委員長・北海道大学)

進行:眞鍋和博会員(北九州市立大学・教授)

九州支部では、企画研究WGと年報編集委員会との共催による『日々の実践に基づいた研究企画と論文作成に向けて』のセミナーを2016年12月10日(土)九州大学箱崎キャンパスで開催しました。

最初に安孫子 勇一 会員(企画研究WG委員長・近畿大学)から本セミナーの趣旨説明があり、続いて「日々の実践をどう研究論文にするか」というテーマについてメインレクチャラーである見舘 好隆会員(北九州市立大学)の講演が行われました。授業やインターンシップ、PBL、サービスラーニングなどの実践をどのように研究論文にしていくか、M-GTAなどによる質的研究法を中心にケーススタディ方式で進められました。参加者の多くが日々実践を行っている教育機関や産業界、仲介組織の関係者ということもあり、ケースが紹介されるたびに質疑応答が飛び交いました。参加者からは実践に対する想いをどのように研究という形にすれば、また実践を相対化することの難しさなどについても議論が展開されました。

最後に亀野 淳 会員(年報編集委員会委員長・北海道大学)から4回目を迎える本セミナーの経緯と「『インターシップ研究年報』への投稿と査読の実際」についての説明があり、このセミナーを機に学会発表や年報投稿に挑戦して欲しいというメッセージが伝えられました。九州以外の地域や非会員も含め26名の参加があり、セミナー終了後も参加者同士で活発な意見交換が続いていました。

九州支部 第17回研究会

- 日 時 : 平成28年10月8日(土) 13:00~16:00

- 会 場 : 福岡市博多区博多駅前2丁目20-1大博多ビル11階 1109会議室

【プログラム】

1.2016年度九州支部総会

2.九州支部第17回研究会

九州インターンシップ推進協議会主催・日本インターンシップ学会九州支部共催

「平成28年度インターンシップ受入企業・団体情報交換会・懇談会」

テーマ:『教育改革の時代背景とインターンシップの関係性』

(1)実践型インターンシップ <参加学生による成果報告>

(2)通常型インターンシップ <受入企業・団体による事例紹介>

(3)『教育改革の時代的背景およびアクティブラーニングとインターンシップの重要性』

講話:吉本 圭一(日本インターンシップ学会会長・九州大学教授)

(4)受入内容(プロジェクト設計)の検討および情報交換

2016年10月8日(土)に大博多ビル会議室において「2016年度支部総会」ならびに「九州支部第17回研究会」を開催しました。研究会に先立ち、支部総会では2015年度決算報告ならびに2016年度予算報告ならびに事業計画が示され、承認が得られました。

続く第17回研究会は、九州インターンシップ推進協議会主催の「平成28年度インターンシップ受入企業・団体情報交換会・懇談会」と共催で行いました。

最初に「九州インターンシップ推進協議会の現状と今後の展開について」と題し、斉藤 拓馬会員から九州インターンシップ推進協議会の概要が説明され、次に「平成28年度夏季実践型インターンシップ」に参加した大学生の中で選抜された4名によるインターンシップの成果報告会が行われました。それを受け「受入企業・団体による事例紹介」として、うきは市役所での「ちくごインターンシップ」、㈱三好不動産での「通常型インターンシップ」の報告がなされました。これらの報告を受け、吉本圭一会員から「教育改革の時代的背景およびアクティブラーニングとインターンシップの重要性」についての講演がなされ、地域の取組課題として専門コーディネーター等の養成に対する課題が提起されました。最後に、総括として安田麻季代会員(九州インターンシップ推進協議会・コーディネーター)から「受入内容(プロジェクト設計)の検討および情報交換会」が行われました。インターンシップの受入は7割以上の企業・団体にとってメリットが大きく、社内の活性化につながっているものの、人手がとられるという課題も指摘されました。閉会後の交流会においても、大学生、企業・団体、教育関係者が相互にタテ・ヨコ・ナナメの交流が活発に行われ、盛会のうちに研究会を終えました。

九州支部 第16回研究会

- 日 時 : 平成28年6月4日(土)

- 場 所 : 九州大学 箱崎キャンパス 人環会議室

【プログラム】

1.2015年度支部総会

2.九州支部第16回研究会

問題提起 吉本 圭一 会員(九州支部支部長/九州大学・主幹教授)

講演「就職時期変更によるインターンシップと就職活動への影響」

株式会社リクルートキャリア西日本地域活性営業部

リクナビ副編集長・松田 和也 氏

進行:眞鍋 和博 会員(九州支部・副支部長/北九州市立大学・教授)

日本インターンシップ学会九州支部では、2015年度支部総会ならびに第16回研究会を6月4日に開催しました。支部総会においては、まず役員の一部変更、会計報告、2014年度活動報告が承認され、2015年度の活動報告に続き、2016年度の活動報告も承認されました。2016年度は3回の研究会実施が計画され、内容も実践研究型だけでなく、企画研究WGとのコラボレーション企画として、実践を研究論文にするワークショップの実施が検討されました。

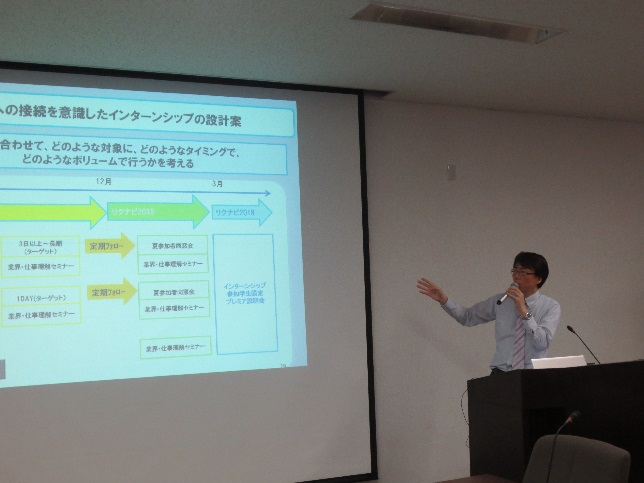

日本インターンシップ学会九州支部では、2015年度支部総会ならびに第16回研究会を6月4日に開催しました。支部総会においては、まず役員の一部変更、会計報告、2014年度活動報告が承認され、2015年度の活動報告に続き、2016年度の活動報告も承認されました。2016年度は3回の研究会実施が計画され、内容も実践研究型だけでなく、企画研究WGとのコラボレーション企画として、実践を研究論文にするワークショップの実施が検討されました。続く、第16回研究会では、吉本会員から本研究会の問題提起がなされ、㈱リクルートキャリア西日本地域活性営業部・リクナビ副編集長の松田 和也氏から「就職時期変更によるインターンシップと就職活動への影響」というテーマで、採用環境の現状とインターンシップに向けての課題が報告されました。

前半では、2017年度採用は、採用選考が6月に2ヶ月繰り上げになったことで、学生が過密スケジュール状態に陥っていること、リクナビのプレエントリー数は前年比147%と学生の動きは早期アクションへと変化している現状と問題点が指摘されました。

後半では、企業側がインターンシップに対し、多様な学生との接触可能性、認知度向上・企業採用におけるブランド形成、既存社員の研修効果などの活性化促進に加え、大学への印象向上などのメリット感を抱いているという調査結果が報告されました。学生のインターンシップへの応募も対前年比の1.7倍に増えており、企業側はインターンシップを間接的な採用メリットになると捉えていることも述べられました。しかし、インターンシップ先に入社した学生は約2割にとどまっており、インターンシップに参加した学生の45%が参加した業界に進路選択しているという動向が示されました。

後半では、企業側がインターンシップに対し、多様な学生との接触可能性、認知度向上・企業採用におけるブランド形成、既存社員の研修効果などの活性化促進に加え、大学への印象向上などのメリット感を抱いているという調査結果が報告されました。学生のインターンシップへの応募も対前年比の1.7倍に増えており、企業側はインターンシップを間接的な採用メリットになると捉えていることも述べられました。しかし、インターンシップ先に入社した学生は約2割にとどまっており、インターンシップに参加した学生の45%が参加した業界に進路選択しているという動向が示されました。参加者は非会員も含め16名でしたが、ホットな話題ということもあり、参加者のほぼ全員から活発な質疑応答がなされ、フロア全体での意見交換が行われ、盛会のうちに研究会を終えることができました。

九州支部 第15回研究会

- 日 時 : 平成27年12月4日(金)

- 場 所 : 福岡工業大学 FITホール

【プログラム】

報告1:「地域活性化につながる戦略的インターンシップ」

古賀正博会員(九州インターンシップ推進協議会・事務局長)

報告2:「震災復興の現場で社会的課題に取り組む長期インターンシップ【東北】」

眞鍋和博会員(北九州市立大学・教授)

進行:吉本圭一会員(日本インターンシップ学会・会長/九州大学・教授)

日本インターンシップ学会九州支部は15回目となる研究会は、「九州インターンシップ推進協議会設立15周年記念事業」の一つの分科会として「地域活性」をテーマに、同事業と共催させていただきました。大学、企業などインターンシップに興味を持つ関係者の皆様による53名の参加者がありました。

日本インターンシップ学会九州支部は15回目となる研究会は、「九州インターンシップ推進協議会設立15周年記念事業」の一つの分科会として「地域活性」をテーマに、同事業と共催させていただきました。大学、企業などインターンシップに興味を持つ関係者の皆様による53名の参加者がありました。最初に古賀会員より「地域活性化につながる戦略的インターンシップ」について、経済団体の立場からの取組みについて報告がされました。古賀氏は、九州インターンシップ推進協議会の事務局長を担当されていますが、福岡中小企業経営者協会の理事としても多様なネットワークを駆使し、インターンシップを推進する活動をされています。一つ目の取組みとして、地場企業と学生をつなぐPBLとして「キャリアスクーププロジェクト」の事例が紹介されました。このプロジェクトは若い人材が不足している中小企業の悩みから生まれたものであり、地域企業の若手社会人が学生のメンターとなり、地場中小企業にインタビュー(取材)を行い、記事作成をインターンシップ形式で行う活動です。この取り組みの特徴は、学生間はヨコのつながりを、事務局は上司役を担い厳しいビジネスルールを教えるタテのつながりを、中小企業の若手がメンターとしてナナメの役割を担い、タテ、ヨコ、ナナメのコミュニティを作り、学生が切磋琢磨しながら人材育成されていくものです。

二つ目の取組み事例は、関東関西から福岡へUIJターンのインターンシップである「福岡魅力発見インターン」です。他県からの学生を福岡の若手経営者の企業で受け入れるインターンシップですが、地域の魅力を他地域の若者が見出し、発信するだけでなく、社長宅に宿泊して将来のことなどを語り合ったりするなど、密度の濃い10日間を体験するインターンシップです。

この2つのプロジェクトの共通点は、受け入れ側が本気で何かを能動的に実施することで、学生たちが大きな化学反応を起こす成果につながるということです。

次に、眞鍋会員から「震災復興の現場で社会的課題に取り組む長期インターンシップ【東北】~北九州市立大学地域創生学群「チャレンジプログラム」~」についての報告がなされました。地域創生学群では、約50プロジェクト、1000名の学生が北九州においてPBLやサービスラーニング行っています。そのプロジェクトの一つとして、「東日本大震災関連」にも取り組んでいます。今回の報告は、3年次生がプロジェクトを外れて自らの興味関心に沿って実践できる「チャレンジプログラム」として長期のインターンシップを行っている学生についての報告が中心でした。多くのプロジェクトを同時並行的に、ルーティン的なものとプロジェクトを一緒に活動させることで、教育効果につながっていきます。

次に、眞鍋会員から「震災復興の現場で社会的課題に取り組む長期インターンシップ【東北】~北九州市立大学地域創生学群「チャレンジプログラム」~」についての報告がなされました。地域創生学群では、約50プロジェクト、1000名の学生が北九州においてPBLやサービスラーニング行っています。そのプロジェクトの一つとして、「東日本大震災関連」にも取り組んでいます。今回の報告は、3年次生がプロジェクトを外れて自らの興味関心に沿って実践できる「チャレンジプログラム」として長期のインターンシップを行っている学生についての報告が中心でした。多くのプロジェクトを同時並行的に、ルーティン的なものとプロジェクトを一緒に活動させることで、教育効果につながっていきます。

学生がプロジェクトに費やす時間は1週間あたり平均約30時間もあり、当事者意識が強くなることで、必修科目でありながらもやらされた感はなく、自ら主体的に取組みのめり込んでいくというスキーム作りが学群全体で上手く機能していること、地域課題解決の枠組み自体を新たに創出できる人材育成につながっていること、地域社会の要請を受けることでインキュベーターの育成につながっていることなどの成果が紹介され、実習・演習の地方創世人材育成のカギとなっていることが報告されました。長期インターンシップを行う前に、1~2年次の地域と関わるプロジェクトを実践することで、基本的な社会人としての振る舞いなどの下地ができているため、スムーズに長期インターンシップに参加することが可能となっているようです。

学生がプロジェクトに費やす時間は1週間あたり平均約30時間もあり、当事者意識が強くなることで、必修科目でありながらもやらされた感はなく、自ら主体的に取組みのめり込んでいくというスキーム作りが学群全体で上手く機能していること、地域課題解決の枠組み自体を新たに創出できる人材育成につながっていること、地域社会の要請を受けることでインキュベーターの育成につながっていることなどの成果が紹介され、実習・演習の地方創世人材育成のカギとなっていることが報告されました。長期インターンシップを行う前に、1~2年次の地域と関わるプロジェクトを実践することで、基本的な社会人としての振る舞いなどの下地ができているため、スムーズに長期インターンシップに参加することが可能となっているようです。 最後に、吉本会員から総括として、古賀報告は地域が担っていたタテ、ヨコ、ナナメの機能をインターンシップで復活させようとする取組みであったこと、眞鍋報告は、日本版デュアルシステムと呼べるようなチャレンジグな取組みを学部全体で実施していることが述べられ、チャレンジングなタスクに地域や大学が取り組むインターンシップであるというまとめがなされました。

最後に、吉本会員から総括として、古賀報告は地域が担っていたタテ、ヨコ、ナナメの機能をインターンシップで復活させようとする取組みであったこと、眞鍋報告は、日本版デュアルシステムと呼べるようなチャレンジグな取組みを学部全体で実施していることが述べられ、チャレンジングなタスクに地域や大学が取り組むインターンシップであるというまとめがなされました。報告者の実施内容から本気が伝わる熱い報告であったため、フロアからも活発な質問が多く寄せられ、盛会のうちに研究会を終えることができました。この研究会だけでなく、「九州インターンシップ推進協議会設立15周年記念事業」には200名を超える参加者があり、会場のあちこちで学校、企業、自治体がインターンシップを通してどのような人材を育成したらよいか、同じテーマを共有する交流の場にもなりました。年間300社もの企業とのインターンシップを仲介する九州インターンシップ推進協議会の多大なご協力をいただきましたことに御礼申し上げます。

九州支部 第14回研究会

- 日 時 : 平成27年3月27日

- 場 所 : 福岡商工会議所ビル

- テーマ : 「効果的なインターンシップを追求する」

【プログラム】

1.開会のあいさつと問題提起 吉本 圭一(日本インターンシップ学会会長・九州支部長)

2.基調講演「インターンシップ終了後も続く

関係作り-小さな会社の社会貢献と人材育成-」

高橋 康徳氏(株式会社カウテレビジョン代表取締役社長)

3.事例発表①福岡女子大学

「学びを生み出し、深める『ふりかえり』:国内外体験学習の実践から」

和栗 百恵氏(福岡女子大学国際文理学部准教授)

4.事例発表②福岡工業大学

「中長期実践型インターンシップの取り組み」

宮本 知加子氏(福岡工業大学FD推進機構特任教員)

5.事例発表③北九州市立大学

「海外インターンシップの展開事例と効果」

永田 公彦氏(北九州市立大学グローバル人材育成推進室特任教授)

6.総括討論とまとめ

司会進行 眞鍋 和博(日本インターンシップ学会九州支部副支部長)

第14回九州支部研究会を開催しました。今回の研究会では、年度末にもかかわらず、会員を始め、大学や企業のインターンシップ関係者ら55名の参加がありました。

はじめに、支部長の吉本圭一会員から本研究会の問題提起がなされ、高橋康徳氏(株式会社カウテレビジョン・代表取締役社長)から企業サイドの事例として、「インターンシップ終了後も続く関係作り-小さな会社の社会貢献と人材育成-」と題した基調講演がなされました。社長自らがインターンシップを社会貢献の一つとしてとらえ、本気で取り組むことで、社員の人材育成に大きな影響を与えている事例が報告されました。企業が本気で取り組んだ成果として、2011年度夏期インターンシップを経験し、その後社員として現在勤務する川上氏からも、インターンシップで多様な人材との交流で刺激を受け、気づきを得たことで、その後の就業行動に大きな影響を与えたことが報告されました。高橋氏からはインターンシップを実施する上での企業のスタンスについて、「インターンの定義が重要」、「大人として接する」、「目先の利益にとらわれない」という3つのポイントが提言されました。

次に、大学サイドから事例発表①としては、和栗百恵氏(福岡女子大学)から「学びを生み出し、深める『ふりかえり』:国内外体験学習の実践から」というテーマで、「クリティカル・リフレクション(深いふりかえり)」は、学びを生み出し、深め、学生が自らクリティカル・リフレクションできるようになるためには、教員がクリティカル・リフレクションを支援することが大切」という話題提供がなされました。クリティカル・リフレクションという学習手法をインターンシップの中でどのように位置づけ活用しているのか、福岡女子大学での取組事例を示しながら、授業デザインや学習目的・目標の設定などが具体的に示されました。

事例発表②としては、宮本知加子氏(福岡工業大学)から「中長期実践型インターンシップの取り組み」というテーマで、志向力、共働力、解決力、実践力の「4つの力」育成によるキャリア形成支援について、就業力育成プログラムの事例を中心に報告が行われました。参加者が大幅に増加した背景には、1年次の必修科目として「キャリア形成」を配置しただけでなく、インターンシップを軸とした組織体制、カリキュラムを体系的に整備したことなどが、プロセスを示しながら報告されました。実践型インターンシップについては、「企業が実際に抱える課題に取り組み成果を出す」「6週間のインターンシップに取り組む」「大学混成チームで活動する」という3つの特徴が提示され、学生の評価方法にルーブリック評価を取り入れ、企業担当者と面談しながら評価するという手法が紹介されました。

事例発表③としては、永田公彦氏(北九州市立大学)から「海外インターンシップの展開事例と効果」について、2年間の取り組み事例についての報告がなされました。「異文化の中で働く体験を通して職業観を養い、グローバルに活躍する人材を育てることを目的に、初年度は手探り状態で取り組みが始まりましたが、2年目には51名の参加者(初年度は17名)が得られ、1~4週間、旅行会社や通信販売系会社など海外の日系企業の現地法人などで、13か国34社の企業・団体等でインターンシップを体験した事例を中心に報告がなされました。海外インターンシップの効果として、「グローバル人材としてのマインドセット・基礎力・教養の獲得」を学生が身に付けている点が報告されました。

最後に吉本会員からまとめとして、ドイツのデュアル大学の事例をもとに、密度の濃い職場体験をさせるためには、日本的文脈の考慮しながら海外インターンシップを実施することへの課題や大学でのグッドプラクティスをさらに研究会で充実して欲しいことが示されました。

約半数の参加者が企業関係者ということもあり、企業と大学の双方が人材育成に寄与する効果的なインターンシップを構築するためには、担当者と学生がどのように関わり、どのような能力を育成していくのか、様々な取り組みを整理しながら、報告者とフロアとの間で熱心に議論が展開され、盛会のうちに研究会を終えることができました。最後になりましたが、研究会の運営に際しては、九州インターンシップ推進協議会の皆様に多大なご協力をいただきました。

九州支部 第13回研究会

- 日 時 : 平成26年11月29日(土) 13:00~16:00

- 場 所 : 九州大学 箱崎キャンパス 文学部 会議室

【プログラム】

13:00~13:10 開会のごあいさつと問題提起 吉本 圭一

13:10~14:00 講演「就活の後ろ倒しによる新卒採用とインターンシップ」

株式会社リクルートキャリア 就職みらい研究所

主幹研究員 江田 佳子 氏

14:00~14:20 質疑応答・討論

14:35~15:05 大学事例発表「職業統合的学習(WIIL)と海外インターンシップの試み」

久留米大学 教育・学習支援センター(学長直属)

講師 酒井 佳世

15:05~15:25 質疑応答・討論

15:25~15:55 全体討論・総括

15:55~16:00 閉会のご挨拶

九州支部 第12回研究会

- 日 時 : 平成26年5月10日(土)14:00~17:00

- 場 所 : 九州大学箱崎キャンパス文・教育・人環研究棟2階会議室

- テーマ : 高大接続の視点でみるインターンシップ プログラム

今回の研究会では、まず吉本圭一支部長から本テーマに対する問題提起がなされた後、野村徳之氏(ベネッセ教育総合研究所高等教育研究室・アナリスト)より「インターンシップ活動の効果を高めるために求められる高大接続の観点」として、高等学校の視点から講演いただきました。ベネッセの調査結果を用い、進学後の大学生の進路変更の意向は、不本意入学など入学大学の志望度が低いほど転学意向が高い(第3志望以下だと転学意向は63.0%になる)ことが示された。また、進学先に不満はないが一定数の学生が転学意向(45.0%)、退学意向(35.3%)がある現状があるものの、進学先の満足度が上がれば転学・退学を踏みとどまることが示されました。学生に対する進学先への満足度を高めるためには、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーに基づいた学生に成長を実感させる教育プログラムが効果的であることが提言され、それらをインターンシップと教育プログラムとを有機的に結びつけた先端的な事例が紹介された。

次に松高政会員(京都産業大学)より「京都産業大学におけるコープ教育の現状と課題」につい大学の事例発表をしていただき、京都産業大学におけるキャリア形成支援教育の組織的な変遷からコーオプ教育プログラムの具体的な事例などが紹介された。京都産業大学の特徴的な「オノオフ・キャンパス・フュージョン」プログラムが、現在は教員の負担を軽減し、継続的な運営へと発展的に展開した大学と社会とのサンドイッチ型教育プログラムについて、またインターンシップ科目の運営における外部講師と専任教員との役割分担などプログラムの開発者、実践者ならではの細かな具体事例が示された。「Onキャンパス」の授業事例の紹介では、野村氏の講演で指摘された不本意入学者への定着に向けたプログラムの実践事例などインターンシップや初年次教育を担当する教員のFDにつながる内容が報告された。興味深い報告内容に九州以外からの参加者も多く、の質疑も活発に行われ、盛会のうちに研究会を終えることができた。

□プログラム

14:00~14:10 開会のあいさつと問題提起 吉本 圭一

14:10~15:10 講演「インターンシップ活動の効果を高めるために求められる高大接続の観点」

ベネッセ教育総合研究所 高等教育研究室 アナリスト 野村 徳之 氏

15:10~15:20 休憩

15:20~16:20 大学事例発表「京都産業大学におけるコープ教育の現状と課題」

京都産業大学経営学部 准教授 松高 政 氏

16:20~16:50 統括討論

16:50~17:00 まとめと閉会の挨拶

*司会進行 酒井佳世(日本インターンシップ学会九州支部運営委員)

九州支部 第11回研究会

- 日 時 : 平成25年11月16日(土) 13:00~16:00

- 場 所 : 九州大学 箱崎キャンパス 文・教育・人環研究棟 2階会議室

- テーマ : インターンシップはどこにいくのか?

-

開会のごあいさつと問題提起 吉本 圭一

1.パネル討論 [インターンシップの今後の方向性について]

吉本 圭一 × 杉江 達也 氏(文部科学省高等教育局専門教育課 専門官)

2.事例発表① 山口大学 [他県出身者の地元インターンシップ支援]

平尾元彦(山口大学学生支援センター・就職支援部教授)

3.事例発表② 北九州市立大学 [学生が主体となるPBL、サービスラーニング]

見舘好隆(北九州市立大学キャリアセンター准教授)

4.総括討論

5.まとめと閉会のあいさつ

*司会進行 眞鍋 和博(日本インターンシップ学会九州支部副支部長)

本研究会では、『インターンシップはどこにいくのか?』をテーマとして,大学教育として、就職支援として定着しつつある状況の下、本年3月から文部科学省に設置された「体系的なキャリア教育・職業教育の推進に向けたインターンシップの更なる充実に関する調査研究協力者会議」においてまとめられた「インターンシップの普及及び質的充実のための推進方策について」意見のとりまとめが、本年8月9日に公表された。その中では、展開されている多様な形式のインターンシップを踏まえて「職業統合的学習(Work Integrated Learning)」を推進すべきであることが記されている。

本研究会では調査研究協力者会議の議論と多様なインターンシップの事例を確認しながら、インターンシップが今度どのような方向に進むのかについてディスカッションと事例報告がなされた。

【プログラム】

日本インターンシップ学会九州支部協賛 高等教育国際セミナー

- 日 時 : 平成24年3月17日(土) 10:00~17:00

- 場 所 : 九州大学 西新プラザ

- テーマ : 『実社会と対話する大学教育

-インターンシップから職業統合学習へ-』

本セミナーでは、今日、高等教育から職業への移行が一段と困難さを増す中でキャリア教育・職業教育の充実が政策的に注目を浴びる中で、より日本の制度・慣行に馴染んだ豪・英に着目し、国際的な比較で見たインターンシップ、コーオプ教育、職業統合学習(WIL)について、ビクトリア大学・ジュディ・ケイ氏より豪州の職業統合学習の政策と展開、さらに先進事例の報告を受けた。また英国公開大学のブレンダ・リトル氏からは大学におけるエンプロイアビリティ育成と産業・地域参加について事例報告が成された。

パネルディスカッションでは、豪・英の報告を踏まえ、各パネリストより米・独・日の現状が報告された。

【プログラム】① 「北米のコーオプ教育と豪州の職業統合的学習」

Judie Kay氏(ビクトリア大学 学習・キャリア部門所長 オ-ストラリア)

② 「大学におけるエンプロヤビリティ育成と産業・地域の参画」

Brenda Little氏(公開大学 高等教育研究情報センター研究員・英国)

③ パネルディスカッション

「インターンシップの充実に向けて英独豪米日の実践と政策に学ぶ」

コーディネーター:吉本圭一(九州大学) 亀野淳氏(北海道大学)

パネリスト:中川正明氏(京都産業大学) 坂野慎二氏(玉川大学)

杉本和弘氏(東北大学) 稲永由紀氏(筑波大学)

宮川敬子氏(NPO法人WIL)飯田直弘氏(九州大学)

日本インターンシップ学会 平成23年度第2回研究会

九州支部 第9回研究会

- 日 時 : 平成24年3月16日(土) 13:30~17:00

- 場 所 : 九州大学 西新プラザ

- テーマ : 『インターンシップ、海外動向についての研究報告』

研究会は、共通目標・方法論を持つインターンシップ学会とキャリア教育学会の合同研究会として開催された。今回は、日本型インターンシップの現状を踏まえ、海外(ドイツ・オーストラリア・イギリス)高等教育機関における産学連携教育研究を行われている研究者を中心に各国の現状と課題の報告がなされた。全体協議では各参加者からの質問を受けてインターンシップと産学連携について議論がなされた。

【プログラム】①『産学連携によるキャリア教育・専門教育推進政策」』

文部科学省 高等教育局 専門教育課 企画係長 名子 学氏

②『京都産業大学にほける日本型コーオプ教育の展開』

京都産業大学 理事 中川 正明氏

③『独・大学・専門大学・ベルーフアカデミーにおける産学連携教育』

玉川大学 教授 坂野 慎二氏

④『豪州における高等教育政策と産学連携』

東北大学 准教授 杉本 和弘氏

⑤『英国における若者のエンプロイアビリティ政策』

札幌国際大学 教授 沢田 隆氏

札幌国際大学短期大学部 講師 小林 純氏

⑥ 全体協議

進行 北海道大学 准教授 亀野 淳氏

九州支部 第8回研究会(オープンシンポジウム)

- 日 時 : 2011年8月23日(火) 13:00~14:30

- 会 場 : アクロス福岡6階 608会議室

- テーマ : 学生と地域が注目するインターンシップ

平成22年度 第1回研究会

<日程>平成22年6月19日(土)

九州支部では、平成22年度の第1回研究会を6月19日(土)に中村学園大学を会場に実施致しました。研究会のテーマは、インターンシップの教育的な意義を追求していくことを目指し『教育プログラムとしてのインターンシップ ~振り返りを通して体験から経験へ~』としました。

3名からの事例報告や研究発表がなされ、その後の質疑応答でも密度の濃い議論が展開されました。送り出す大学側だけでなく、受け入れ企業側、体験した学生の3者がそれぞれの立場から論を展開することで、多様な視点からの議論を行うことができました。その中でも、①インターンシップ体験後の効果的な振り返り手法、②インターンシップの実施時期については、活発な議論が行われました。

今後も九州支部では産官学トータルな視点で、また各学校段階におけるインターンシップについて研究を重ねて参りたいと考えております。

(九州支部 真鍋)

・プログラムはこちらをご覧ください

第5回研究会

- 日 時 : 平成21年11月13日(金) 17:30~20:00

- 場 所 : 電気ビル 5号会議室 (福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号)

- テーマ : 「インターンシップ、新しいステージ」~マッチングから産官学連携教育へ~

本セミナーでは、現場での研究会を通して、関係者のインターンシップ教育に関わる資質向上の仕組みを整備する地域拠点として、昨年6月九州支部を設立に伴い,これまで、産・官・学から多くの方々にご参加いただき、インターンシップに関する課題認識や今後の方向性について有意義な議論、情報交換を行うことができました。

今回のセミナーでは、『インターンシップ、新しいステージ~マッチングから産官学連携教育へ~ 』をテーマとし,企業・短期大学・大学・専門学校の先駆的な事例をもとにインターンシップの新しい展開と産学官連携の議論を行いました。

【プログラム】オープニング 吉本圭一(九州大学)

発表①『インターンシップ受入側(企業)の取り組みについて-株式会社ミドリ印刷』

株式会社ミドリ印刷 三戸伸一 氏

発表②『教職連携ですすめるインターンシップ

~筑紫女学園大学2008年度取り組みを中心に~』

筑紫女学園大学 竹山優子 氏

発表③『インターンシップタイプによる基礎力向上効果と就職活動への影響について』

北九州市立大学 真鍋和博 氏

発表④『専門学校における日本版デュアルシステムの開発的研究

~ワーキングスタディ科の事例を中心に~』

福岡カレッジ・オブ・ビジネス 渡邊和明 氏

平成21年度 第1回研究会

<日程>平成21年6月27日(土)

日本インターンシップ学会九州支部平成21年度第1回研究会は、九州支部設立からちょうど1年目にあたる6月27日(土)に福岡市早良区の九州大学西新プラザにて開催された。テーマは『九州からグローバルなインターンシップを考える』とし、留学生にまつわるインターンシップを中心に、実践的な活動をされている方にご発表をいただいた。

一人目は、大学コンソーシアムおおいた 事務局長代理 太神(おおが)みどり氏が『受け入れ側のメリットとなる留学生インターンシップへの取組み』というテーマで発表。留学生に特化したサービスを目的に設立された大学コンソーシアムという、我が国でも先駆的な組織での留学生インターンシップについて報告いただいた。

二番目は、九州アジア人財協議会事務局長 馬場 研二氏による『アジア人財資金構想プログラムにおける留学生インターンシップ』。留学生を受け入れるだけでなく、アジアで人財を還流させることを目的に、各国からの多数の留学生の受入れと、日本で働くための基礎的な能力獲得支援について示唆に富んだ報告をいただいた。

三番目は、『海外インターンシップの現状と課題』というテーマで、ライトハウスキャリアエンカレッジ株式会社代表取締役、高畠

一郎氏に発表いただいた。日本の学生を米国企業へインターンシップ生として送り出しているサービスの現状と課題について、学生の基礎力形成という側面を中心に話題提供をいただいた。

最後に、九州支部長吉本圭一から、当日の総括とともに、実践報告も視野に入れた当学会のあり方について提案がなされた。

九州支部としては、年間2回の研究会実施を予定しており、大学関係者のみならず、企業関係者にも参加しやすい研究会を今後も検討していきたい。

(九州支部 真鍋)

平成20年度 第3回研究会

<日程>平成21年1月13日(火)

日本インターンシップ学会九州支部は、現場での研究会・研修会を通して関係者のインターンシップ教育に関わる資質向上の仕組みを整備するための地域拠点として、昨年6月に九州支部を設立いたしました。早いもので2009年1月13日(火)に、第3回の九州支部研究会を開催させていただきました。今回は、日本インターンシップ学会九州支部と社団法人

福岡県専修学校各種学校協会との共同開催の運びとなりました。

《第1部》では、「地域と連携した有報酬インターンシップ」というテーマで、『長崎短大のインターンシップ-ハウステンボスと連携しながら-』と題して、短大における有報酬のインターンシップの取組みについての報告をいただきました。

また《第2部》では、その報告を踏まえて論点を確認し、参加者がそれぞれのインターンシップへの関わってきた経験を語りあい、またそれらを学術的研究へと高めていくための、グループディスカッションが実施されました。

今回、短大と専門学校の垣根を越えた、活発な意見交換が行なわれ、盛会のうちに研究会が終了いたしました。ご参加いただきました皆様には、心よりお礼申し上げます。

平成20年度 第2回研究会

<日時>平成20年11月22日(土)13:00~

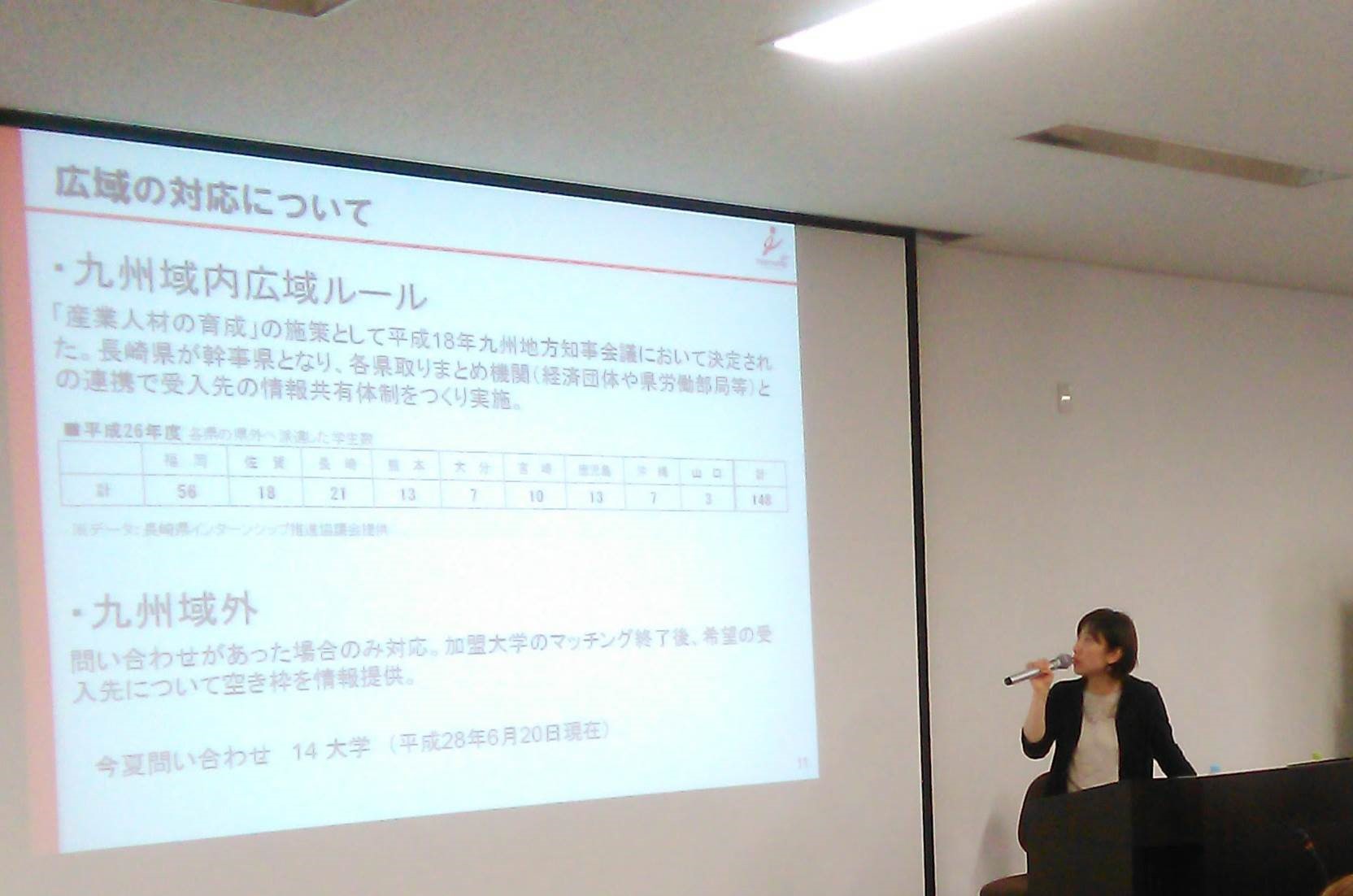

日本インターンシップ学会九州支部では、福岡県インターンシップ推進協議会との共催で平成20年度第2回研究会を開催しました。

第1部では『インターンシップが深める地域連携』というテーマで事例発表が行われました。櫻木祐宏氏(長崎県インターンシップ推進協議会)からは『地方行政の地域連携の取り組み ~ 行政とインターンシップ~』というタイトルでお話いただき、行政上の課題を鑑みた上でのインターンシップを、行政が戦略的に開催していく必要性について言及いただきました。続いてご発表いただいたのが、竹内 裕二氏(東海大学福岡短期大学)。『地域が持つ資源を利用した教育の事例と成果』と題して、響灘に浮かぶ『藍島(あいのしま)』を舞台にした学生と地域住民のコラボレーションによる島興しの事例についてご発表いただきました。

第2部では『インターンシップ九州場所』と題し、福岡県インターンシップ推進協議会学生スタッフの協力の下、ワークショップとグループディスカッションが行われました。インターンシップについて企業と学生が本音で語り合い、双方にとって有意義な時間を過ごしたようでした。

参加者は70名以上と多くの方にご参加いただきました。有難うございます。

平成20年度 第1回研究会・九州支部設立記念行事

<日時> 平成20年6月27日(金)16:00~

<会場> 九州大学箱崎キャンパス 文・教育・人環研究棟2階 会議室

<プログラム>

- 第1部

- 16:00-16:30 設立総会

- 第2部

- 17:00-17:10 会長挨拶

- 『学会九州支部設立に寄せる期待』(田村紀雄会長)

- 17:10-18:00 『事例に学ぶ3-winインターンシッププログラム』

- 「学生イニシアティブの展開」真鍋和博(北九州大学)

- 「専門学校のワーキングスタディ」渡邊和明(福岡カレッジオブビジネス)

- 「普通高校のキャリア教育」米原光昭(福岡県立公立古賀高校)

- 「CSRとキャリア教育」澤田和知(コクヨ九州販売株式会社)

- 18:00-18:30 パネルディスカッション『3-winのインターンシップ構築をめざして』

- パネリスト;事例報告者4名及びコーディネーター・吉本圭一(九州大学)/dd>

- 18:40-19:40 交流会『ここからはじまるWeak Ties』